《請進》:約6小時

《幕後請進》:約81分鐘(循環播放)

(兩部影像同時播放)

文/邱上源、葉奕蕾

初遇一件強大的藝術作品,體驗總是特別的。在撰寫此文之際,兩位作者回顧了他們初次接觸《請進》的記憶:對於藝術家兼策展人葉奕蕾而言,第一次的觀賞經歷如同在夢中般漂浮進出,隨之而來的第二次觀賞,她全程投入於六小時的演出與映畫之中;對於作家兼策展人邱上源,這場邂逅源於新冠疫情,此作成為一扇迷人的窗戶,讓他得以窺探那既遙遠又熟悉的內在世界。根據二人的經驗,接觸《請進》皆需進入一種神遊的賦格狀態,隨著光影與身體的潮起潮落,走向那崇高的境界。

有人進來。他們脫下外套,然後脫掉鞋子。他們去洗手間;他們停頓片刻,淋浴,擦乾身子,然後走進廚房。他們吃點東西,喝水。他們走到露台上。他們欣賞風景。他們回到室內。他們躺在床上。他們把毯子裹在身上。他們沉沉入睡

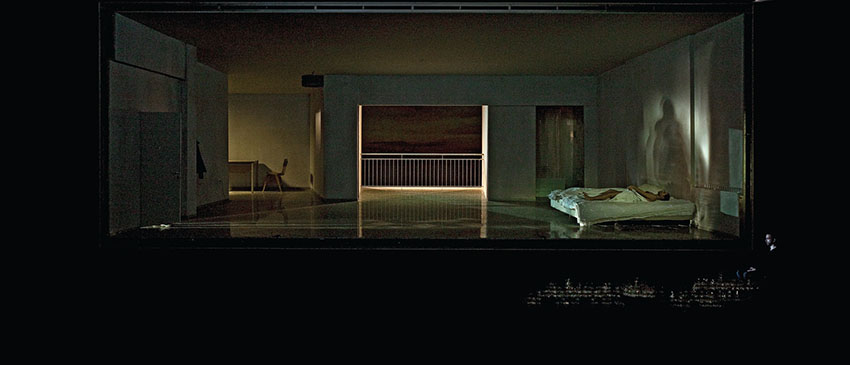

這組看似簡單的動作系列,構成了《請進》的編排主脊。這部無法分類的史詩作品,由希臘藝術家、電影導演及編舞家Dimitris Papaioannou創作,最初於2011年春季在雅典以六小時的持續劇場裝置形式上演,編織出一張複雜精細的重複之網,於空曠的舞台上模擬了希臘隨處可見、毫無特徵的公寓空間,30名舞者一個接一個表演著同一套回家後的日常雜務和儀式。在時而同步、時而錯開的交替中,這些極致表現家居生活與無聊煩悶的動作序列,反映了人在孤獨中與其最親密空間相處時的內在詩意。

今次《請進》在「自由空間」以一個宏大的影像裝置形式展出,這種轉型的空間性提供了一個私密的、甚至有時幾乎入侵式的視角,讓觀眾凝視當代人類的普遍狀況,以及當人把社交面具掛上衣架後所剩下的自我狀態。某程度上,這是一部自傳式虛構作品——Papaioannou在本文的訪談中,眼中閃爍著調皮的光芒,坦言此作有部分源自他渴望獨處的心情、他獨自在家時的小癖好,以及他的窺視衝動:《請進》模糊了個體記憶在同一房間中的界限,從而創造出一種特定的體現與本能歷史的聚合,既引發了人類對時間流逝的不同感知,也鞏固了當代城市世紀典型的神經質和身分認同的特有節奏。正如Papaioannou所言,《請進》把觀眾所給予的東西回饋給觀眾——時間,以及時間作為想像基礎的能力。

Papaioannou擁有多重身分,他在年輕時曾接受古典傳統的繪畫訓練,隨後往當代平面藝術方向發展,最終進入了表演藝術,並在這個範疇展現出超凡自信。他表示在他的創作中,「動作」與「靜止」一如視覺構圖中繪畫對象與其他元素之間的親密關係,因此當他創作劇場和表演藝術時,是以畫家的視角來構思作品。他的編舞原則對影像及其變化、動作與靜止、出現與消失的對比非常嚴謹,探討時間和空間如何必然地形成各自的發展過程,以及這些變化對身體、事物和環境的影響。

這份嚴謹亦在《請進》的製作中得以體現:即使演出看上去近乎隨意,然而每位表演者的每次進場和每個動作,全都按照六小時舞譜精準進行,並以後台的閃燈系統作為指引。Papaioannou以電腦精心設計他的作品,透過控制和重複一名表演者的動作,最終形成了三十多位演員的全體演出,這種操作基於一種近乎數碼化的邏輯,體現他對層次和重疊的構想。雖然看似不尋常,但這種瘋狂背後的邏輯,恰恰反映了Papaioannou如何全面看待自己的藝術創作,即他形容的「光之情感的計算」,這種創造過程超越了僅把編舞家視為特定動作設計者的簡化定義,而是把藝術家視為敘事、空間與影子的綜合創造者,能夠構建一種接近崇高狀態的新語彙和體驗。

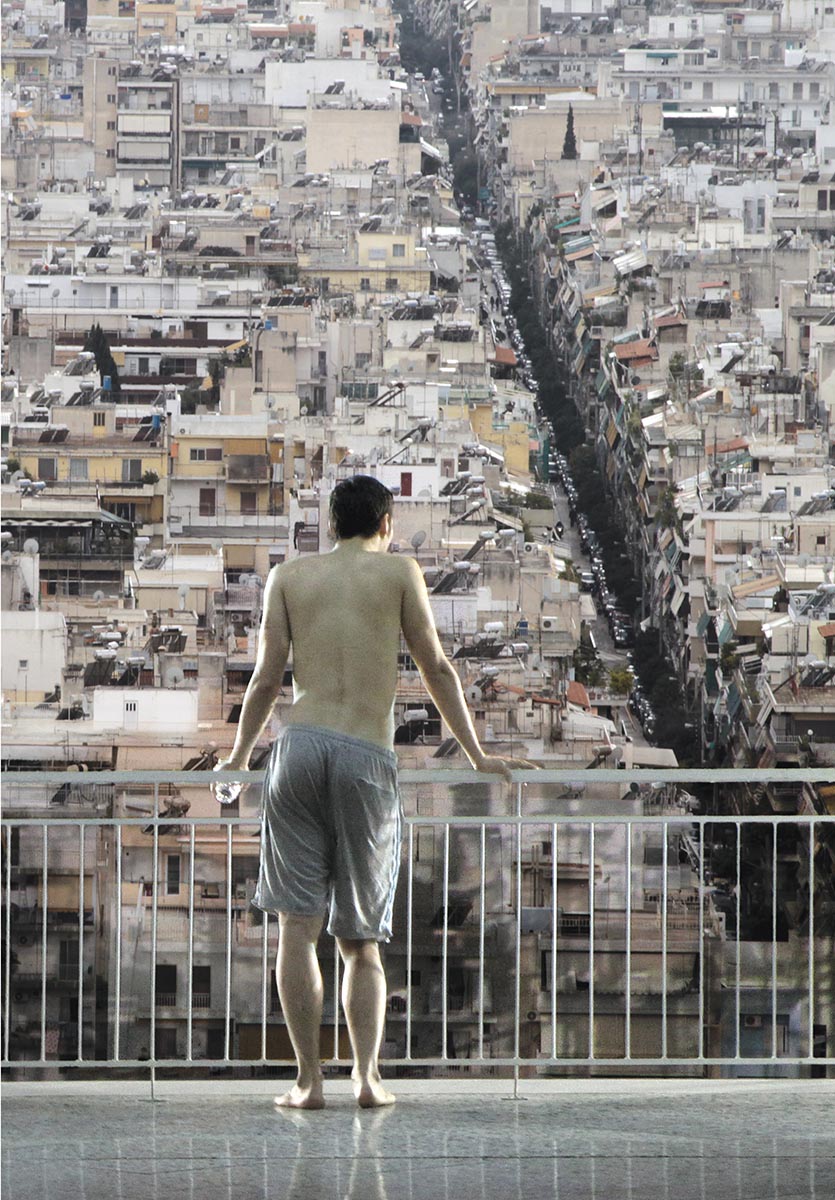

Papaioannou沒忘記表演者的特定質感,更指出由於演員全都來自地中海地區,他們本身的表現充滿自然活力,這種表現無論是演出上還是個人層面上,均需經過嚴格的訓練和練習來進行調節,並在《請進》的演出中從本質上去除這些表現。透過這個必要的紀律過程,演員經歷了一種近乎精神上的痛苦,即使是個人主體性的微小細節,也被逐漸而巧妙地削掉。如此一來,演員的內心情感即便近距離觀察之下亦難以捉摸,這與觀眾的窺視目光形成緊張關係,並以統一的編排凸顯這種對立。顯露演員個性的另一個元素,是舞台佈景中陽台所呈現的大型影像蒙太奇。這些影像蒙太奇由演員提供的影像製作而成,每個片段均與某位演員相關,卻以不明確的方式呈現,從而構成Papaioannou所追求的馬賽克式、複調意識。

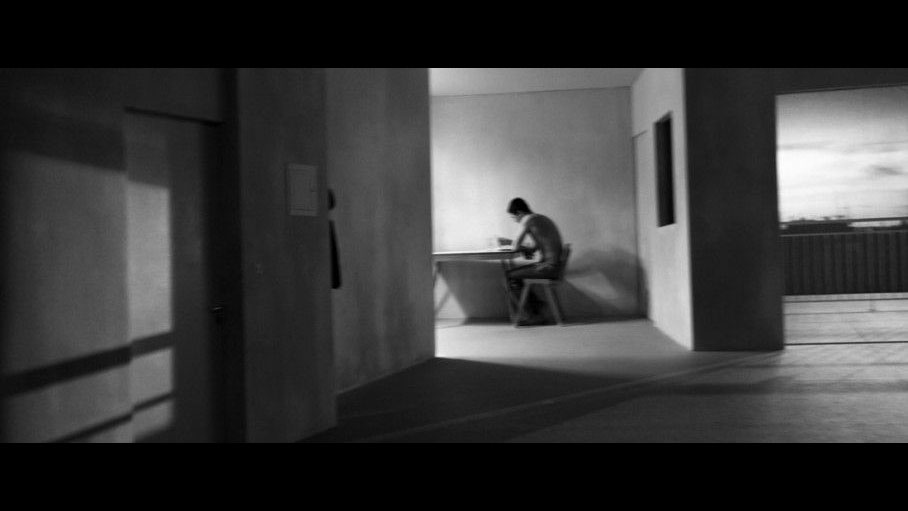

《幕後請進》是一部紀錄片作品,與《請進》的原始舞台演出同時製作。它反轉了窺視者的角色,把正式劇場製作中隱秘的自我塑造和呈現過程一一顯現和解構。受到希臘裔美國導演尊.卡薩維蒂(John Cassavetes)的美學感性所啟發,Papaioannou在《幕後請進》中充分運用了電影固有的新表現詞彙,以不規則的真實攝影鏡頭和粗糙的剪輯風格,與《請進》的嚴謹極簡主義形成對比;他亦提到英國畫家大衛.霍克尼(David Hockney)和經典畫家愛德華.霍普(Edward Hopper)的作品,作為他在創作中致敬的靈感來源。Papaioannou在設計《幕後請進》時展現出深思熟慮的反思,以此與《請進》形成對比:他坦言自己不喜歡藝術中的秘密,更喜歡理解和展示如何從畫布變成畫作、從面孔身體編成舞蹈的轉變過程。

Papaioannou認為藝術家與觀眾之間的核心契約在於共同的想像基礎,而他對這種關係的好奇心促使他創作《幕後請進》,意圖為《請進》中精心設計的連貫與平靜幻象增添一層既可見又隱晦的新層次。他指出「遊戲」和「假想」在人類發展中扮演著重要角色,這在孩童如何遊玩和理解周遭世界的行為中最為明顯──他們努力地投入想像力,創造出充滿創造力和豐富內涵的某種平行真實。透過披露劇場建構幻象的手段,Papaioannou為秘密的發現與操作的技術賦予了一種魅力,令整體作品有更深層次的解讀,從而使觀眾體驗到無自我意識的內省時刻。

在香港版本的《請進》中,Papaioannou認為此作的影像和裝置特質使觀眾在創造和佔用空間上保持自主性,能在其中冥想、窺視、幻想——這裡的關鍵在於能以《請進》作為起點或參考,展開一場內心旅程。的確,把窺視者的角色構建為近乎天真的好奇而非扭曲變態的偷窺,是《請進》運作的核心。Papaioannou回憶起自己年輕時,也曾在他遇見的人身上看到一些日常和私密片段而深受吸引,他將「內心世界的觀者」視為一種立場,觀者的凝視變成通往真實和誠實的一條道路。Papaioannou對香港版本特別感到興奮的另一個元素,是其在物理和空間上反映和折射了《請進》如何在屏幕媒面與它的物理呈現之間的空隙中擴展,宛如一座靜謐的寺廟。

他指出,《請進》作為影像裝置的現場演出中,一個反覆出現的主題就是穩定堆疊的水杯──每位角色離開時,都會在房間某處放下一個杯子,Papaioannou引導觀眾留意這個擺放動作會將之前放置的水杯逐漸推向舞台邊緣,直至有水杯最終掉下舞台,而有一位表演者會不斷將水杯放置在劇場地板上,直至在舞台下方形成一個真正的玻璃城市。這些杯子逐漸匯聚成一座城市,累積的玻璃形成晶瑩的塔樓,映射出城市景觀中身體、記憶與靈魂的堆疊與紀錄,隨著每位演員的每次演出,留下了彼此重疊交錯的物質痕跡。考慮到《請進》在自由空間的呈現條件,這些杯子將被重構為一個伴隨主屏幕的裝置組件,為情感和故事的傳遞提供一個不同的維度,跨越時間和地域。

關於動作與傳遞的問題也是Papaioannou在自身創作中不斷探索的課題。感受到自己在創作和製作方面的關係發生了變化,他也開始著手重新剪輯和重構他數十年職涯中積累的大量檔案資料,將其轉化為具有自身藝術自主性的全新空間配置和氛圍,從而脫離其最初演出的場所和劇院環境。在反思當代劇場的意義時,Papaioannou認為劇場如同一種社會心理治療,讓社群能夠集體反思那些因太過痛苦而無法面對、只能在虛構和敘事的範疇內得以探討的事物與議題,就如古希臘戲劇傳統中的悲劇和喜劇一樣,能夠根絕和調節社會情感,從而消除傲慢。Papaioannou道:「這是我們能夠聚集一起共同體驗的最後幾樣事物之一:體育、音樂和劇場。」

有人進來。

舞台裝置於2011年4月及5月在The Pallas Theatre(希臘雅典)展演共20場。

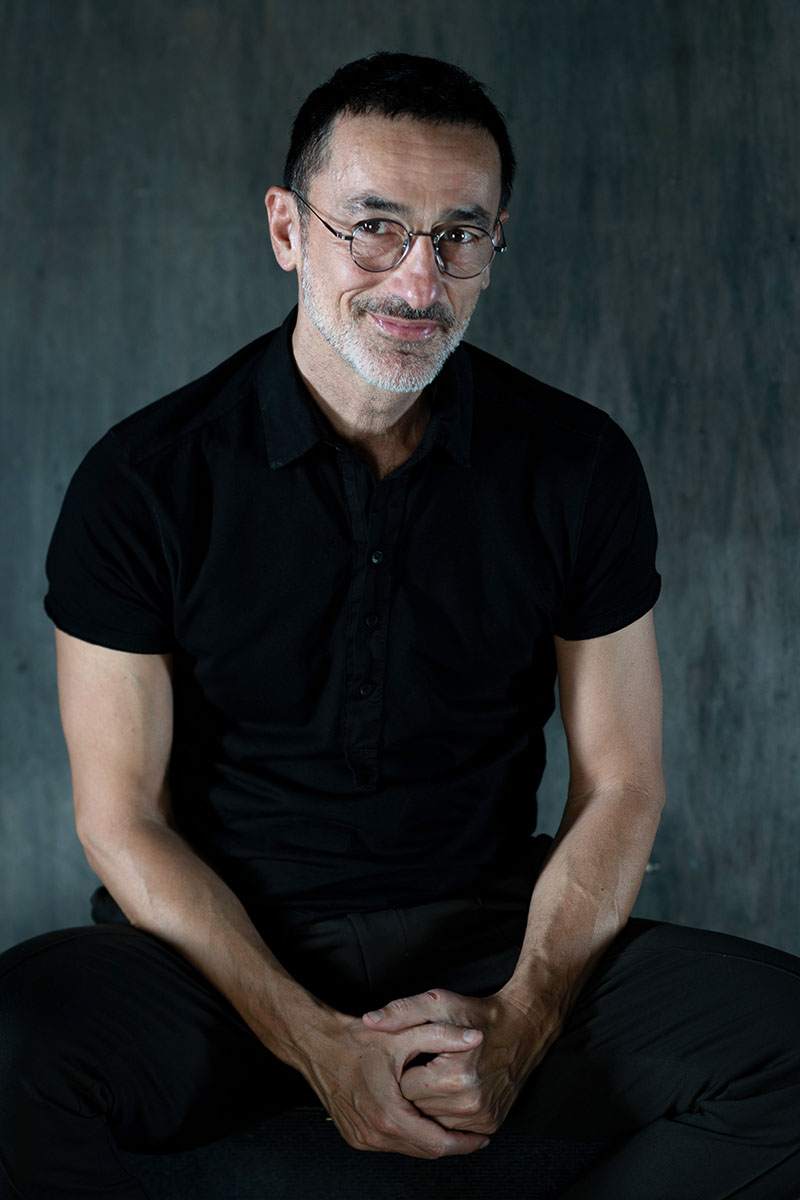

攝影:Julian Mommert

概念及導演

Dimitris Papaioannou生於1964年,是享譽國際的希臘導演、編舞家和視覺藝術家。他是史上最年輕的奧運開幕式導演(雅典奧運2004),並且是自翩娜・包殊(Pina Bausch)去世後,首位受邀為她的舞團Tanztheater Wuppertal編舞的藝術家(《Since She》,2018),也是首位獲得Europe Theatre Prize的希臘藝術家(2017)。他的多元化作品包括《The Great Tamer》(2017)和《Transverse Orientation》(2021),這些作品在全球多個主要場館演出,並巡演至超過三十個國家和五十個城市。他在最近的作品《INK》(2020)中粉墨登場,此作亦於2024年春季結束巡演。

更多精彩節目,請瀏覽:

主頁